Если вы думаете, что гаттерия или туатара (лат. Sphenodon punctatus ) - это просто еще одна из ящериц, вы глубоко заблуждаетесь! На самом деле она настолько необычна, что для нее еще в 19 веке создали отдельный отряд - клювоголовые (лат. Phynchocephalia ).

От крупных ящериц туатара отличается, прежде всего, строением своего необычного черепа. Верхняя челюсть, нёбо и крыша черепа молодых гаттерий подвижны по отношению к мозговой коробке. Т.е. при сложных движениях передний кончик верхней челюсти отгибается вниз и слегка отводится назад.

Кроме того, туатары могут похвастаться наличием третьего (теменного) глаза, расположенного в области затылка. Только не пытайтесь найти его на фотографиях взрослых особей! Дело в том, что этот удивительный орган хорошо заметен только у новорожденных малышей. Он представляет собой голое пятнышко, со всех сторон окруженное чешуей. Третий глаз снабжен хрусталиком и чувствительными к свету клетками, а вот мышц, которые могли бы помочь фокусировать его положение, орган не имеет. С возрастом глаз зарастает кожей.

Его точное назначение, к сожалению, до сих пор не известно. Предполагается, что он нужен для определения уровня освещенности и окружающей температуры воздуха, чтобы туатара могла контролировать свое пребывание на солнышке. Она, как и все пресмыкающиеся, любит погреться на теплых скалах.

Живет гаттерия на небольших островах Новой Зеландии. Раньше эти необычные рептилии встречались и на двух главных островах - Северном и Южном. Однако их уничтожили племена маори, которые поселились тут в 16 веке. Сегодня туатары находятся под охраной как исчезающий вид. Ради них с островов выселили всех одичавших собак, кошек и свиней, а также уничтожили грызунов. Попасть на эти острова можно только по специальному разрешению. Нарушителей ждет, ни много ни мало, тюремное заключение. Вот так берегут эту странную рептилию!

Такая забота неудивительна, если учесть, что гаттерия - древнейший вид, которому удалось сохранить свою первозданную внешность с момента появления на нашей планете. А это произошло около 200 млн. лет назад. Настоящее живое ископаемое!

Длина тела самца вместе с хвостом может достигать 65 см при весе около 1 кг. Длина тела самок несколько короче, а вес меньше почти в два раза. Вдоль спины проходит небольшой гребень, который состоит из треугольных пластинок. Именно он и дал название виду: «туатара» в переводе означает «колючий».

Селятся гаттерии прямо в гнездах серых буревестников. Днем они прячутся здесь от хищников, пока птицы летают по округе в поисках корма, а ночью сами уходят за добычей, уступая место хозяевам гнезда. За «гостеприимство» они платят не очень хорошо: в период размножения птиц туатары иногда поедают их птенцов. Хотя гораздо чаще они питаются насекомыми, улитками и пауками.

Живут гаттерии около 100 лет. У них настолько медленный обмен веществ и так сильно замедлены жизненные процессы, что развиваются они очень долго. К примеру, беременность у самок длится от 8 до 10 месяцев, а период инкубации отложенных яиц продолжается целых 15 месяцев. Половой зрелости туатары достигают только к 15, а то и к 20 годам. В общем, они никуда не торопятся. Может, в этом и кроется секрет долголетия?

До прихода людей в Новую Зеландию эти острова были нетронутым уголком ботанических и геологических древностей, наполненным шумом водопадов и ветра. — изолированный архипелаг в южной части Тихого океана. Ближайший массив суши — , находится в 1 600-х километрах. Благодаря изоляции здесь развелась уникальная экосистема, уходящая корнями во времена Гондваны. Нетронутый мир Новой Зеландии хорошо сохранился. В Новой Зеландии до сих пор можно найти виды фауны, исчезнувшие в других частях света.

На островах, полных природных древностей и не соприкасавшихся с внешним миром, балом правили птицы. Для птиц этот остров был райским уголком, где не было таких естественных врагов как змеи или плотоядные млекопитающие.

Нелетающую птицу такахе объявили вымершей в 1930-м году, но позднее было обнаружено несколько особей. Такахе жили в местах, где у них не было естественных врагов, а к пище было не сложно подойти. У птиц отпала необходимость летать — их крылья дегенерировали и превратились в рудименты. По той же причине не умеют летать и многие другие птицы Новой Зеландии.

Переломным моментом для мира птиц стал приход человека. Около тысячи лет назад сюда прибыли маори. Эти полинезийские путешественники пересекли Тихий океан в поисках новой земли для заселения.

Первой жертвой прибывших людей стали крупные и не умеющие летать моа. Людям требовалась пища, а вокруг бегали крупные птицы. Мясом крупного моа можно было накормить около 50-ти человек. По объему одно яйцо моа равнялось 40-ка куриным. На одной ноге этой птицы было столько же мяса, сколько снимается с целой лошади. В высоту моа достигали трех метров, однако этих птиц больше не осталось. Моа жили в Новой Зеландии на протяжении 80-ти миллионов лет, но из-за вмешательства человека исчезли с лица земли за несколько веков.

После появления европейцев ситуация только ухудшилась. Белые поселенцы начали охотиться, привезли с собой собак, крыс, куниц и прочих хищников, ранее неизвестных местным обитателям. Многие птицы исчезли из-за того, что была уничтожена их среда обитания: поселенцы вырубали и жгли леса, чтобы освободить место для ферм.

Горные попугаи кеа, живущие в этих краях, единственные плотоядные попугаи. Когда-то они были широко распространены, но их массово истребляли владельцы овец, из-за того что они наносили вред скоту. Сейчас эти птицы находятся под угрозой исчезновения. В наши дни, вместо того чтобы вредить овцам кеа играют с туристами.

До прихода людей Новая Зеландия развивалась по законам природы: животные искали лучшую среду обитания, размножались и адаптировались к жизни в Новой Зеландии. Каждое существо находило себе нишу в огромной экосистеме островов. К сожалению, человеческая жадность взяла верх над законами природы. С ростом поселений в изолированной экосистеме наступил кризис и начались драматические перемены.

Туатара — животное, существующее со времен динозавров, старейшая в мире рептилия. Иногда её называют живым ископаемым. За всё время своего существования туатара почти не изменилась. Во всех остальных местах туатары исчезли, став пищей млекопитающих. Однако, в Новой Зеландии, где долгое время не было хищников-млекопитающих, эти животные выжили. Взрослые особи достигают 24-х сантиметров в длину. Туатары живут более ста лет. Самка откладывает яйцо раз в 4 года, этим обусловлена низкая скорость размножения.

Морские котики. Когда-то эти морские животные обитали тут сотнями тысяч, но появились поселенцы и довели их почти до полного исчезновения. Много из них погибает и до сих пор, попадая в рыбацкие сети. Но сейчас они, к счастью, под охраной правительства страны и согласно последней переписи их количество достигло 50-ти тысяч и продолжает увеличиваться. Новозеландские котики могут нырять глубже чем любые другие их виды. Зафиксирован рекорд глубины ныряния в 240 метров. Кормятся они в основном по ночам, когда на поверхность всплывает их любимое блюдо — кальмары. А днем они отдыхают на скалистых берегах целыми колониями.

Угорь. К сожаленью, территория их обитания, а следовательно и их количество, постоянно сокращается. Самцы угрей могут доживать до 24-х лет, а самки в среднем до 35-ти. Но, самки, мечущие икру, иногда доживают до 75-ти лет, что довольно часто встречается. После того как икра отложена они уплывают отсюда и плывут далеко через океан к архипелагу Фиджи, потому что икру они могут откладывать только в теплых водах. Ради этого они проплывают до 3-х тысяч километров. За последние 30 лет количество угрей катастрофически уменьшилось, в основном по вине человека, захватывающего места их традиционного обитания и перекрывающего плотинами реки. Их так же довольно много отлавливают, потому что они считаются экзотической пищей. В копченом виде их очень любят маори, а японцы платят за них просто огромные деньги.

То оформить заказ вы сможете на интернет-ресурсе www.snol.ru. Уверен, вы останетесь довольны соотношением цена-качество и уровнемя послепродажного сервиса!

Гаттерия — рептилия, которая имеет три глаза. Проживает она в Новой Зеландии. Учёные выяснили, что они начали своё существование где-то двести миллионов лет тому и не поддались изменениям за все время своего существования на планете.

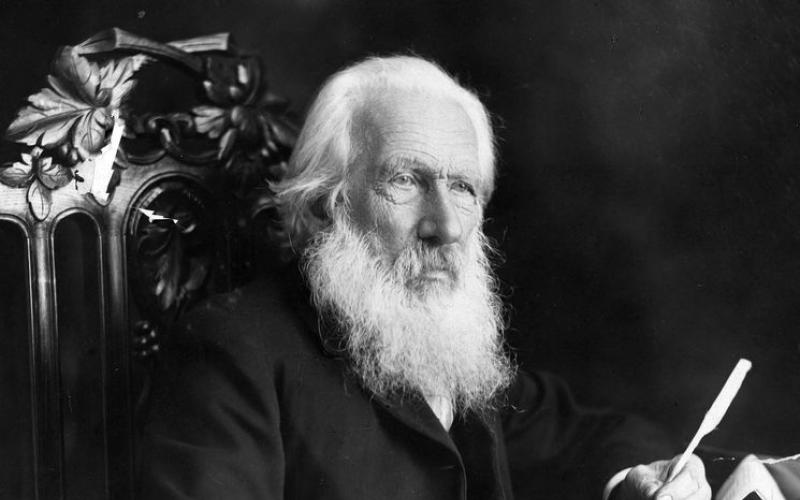

Гаттерия

Интересным фактом является и то, что гаттерии смоги в столь непростых жизненных условиях пережить самых больших существ на Земле – динозавров.

Открывателем гаттерий считают Джеймса Кука, который увидел гаттерий во время своего путешествия по Новой Зеландии. Взглянув на гаттерию впервые, может показаться, что это обычная ящерица. В длину гаттерия 65-75 сантиметров, учитывая при этом хвост. Вес гаттерии не превышает 1 килограмма 300 грамм.

В среднем живёт она 60 лет, но иногда возраст достигал 100 лет. Готовность к вступлению в половую связь появляется у гаттерий по достижению 15-20 лет. Спаривание происходит с интервалом в четыре года. Малыши гаттерий появляются на свет почти через 12-15 месяцев. Из-за столь длительного периода воспроизведения себе подобных гаттерии слишком быстро уменьшаются в количестве.

Особая активность замечена в ночное время суток. У гаттерий великолепно развит теменной глаз. Эта часть тела имеет связь с возникновением и функциям с эпифизом. Рептилия имеет оливково-зелёный или зеленовато-серый окрас, а по бокам у неё видны желтоватые пятнышки. На спине находится гребень, части которого напоминают треугольники. Именно поэтому иногда рептилию называют «колючей».

Гаттерию нельзя отнести к ящерицам из-за строения головы. Поэтому учёные в XIX в. предложили их выделить в отдельный отряд – клювоголовых. Все дело в том, что у рептилий своеобразное строение черепа. Уникальность заключается в том, что у юных гаттерий верхняя челюсть, вверх черепа и нёбо двигаются по отношению к мозговой коробке. В научны кругах это называется кинетизмом черепа. Именно поэтому верхняя часть головы гаттерии имеет свойство наклоняться вниз и менять положение до противоположного во время движений остальных частей черепа.

Данное умение передали рептилиям кистеперые рыбы, которые являются их давними предками. Следует отметить тот факт, что кинетизм присущ и некоторым разновидностям ящериц и змей. К тому же, на сегодняшний день количество гаттерий на планете резко уменьшается. В связи с этим данный вид рептилий подлежит особому контролю и охране.

»Самая древняя рептилия, сохранившаяся со времен динозавров, - это трехглазая ящерица гаттерия, или туатара (лат. Sphenodon punctatus) - вид пресмыкающихся из отряда клювоголовых.

Для человека непосвященного гаттерия (Sphenodon punctatus) – попросту крупная, внушительного вида ящерица. И в самом деле – у этого животного зеленовато-серая чешуйчатая кожа, короткие сильные лапы с когтями, гребень на спине, состоящий из плоских треугольных чешуй, как у агам и игуан (местное название гаттерии – туатара – происходит от маорийского слова, обозначающего «колючий»), и длинный хвост.

Фото 2.

Обитаете туатара в Новой Зеландии. Сейчас ее представители стали поменьше, нежели были до этого.

По воспоминаниям Джеймска Кука на островах Новой Зеландии водились туатары около трех метров длиной и толщиной с человека, которыми и, время от времени, лакомились.

Сегодня самые крупные экземпляры имеют длину чуть более метра. При этом самец туатары вместе с хвостом достигает в длину 65 см. и весит около 1 кг, а самки значительно меньше самцов по размерам и вполовину легче.

Туатар выделяют как отдельный вид рептилий, стоящий особняком среди всех современных пресмыкающихся.

Фото 3.

Хотя с виду гаттерии и напоминают крупных, внушительного вида ящериц, особенно игуан, это сходство лишь внешнее и к ящерицам гаттериии отношения не имеют. По внутреннему строению у них гораздо больше общего со змеями, черепахами, крокодилами и рыбами, а также вымершими ихтиозаврами, мегалозаврами и телеозаврами.

Особенности ее строения настолько необычны, что для нее учредили особый отряд в классе пресмыкающихся – Rhynchocephalia, что означает «клювоголовые» (от греческого «ринхос» – клюв и «кефалон» – голова; указание на загибающуюся вниз предчелюстную кость).

Очень интересная особенность гаттерии – наличие теменного (или третьего) глаза, помещающегося на темени между двумя настоящими глазами*. Функция его до сих пор не выяснена. Этот орган имеет хрусталик и сетчатку с нервными окончаниями, но лишен мышц и каких-либо приспособлений для аккомодации, или фокусировки. У детеныша туатары, только что вылупившегося из яйца, теменной глаз виден совершенно отчетливо – как голое пятнышко, окруженное чешуями, которые расположены подобно цветочным лепесткам. Со временем «третий глаз» зарастает чешуей, и у взрослых туатар его уже не разглядеть. Как показали эксперименты, видеть гаттерия этим глазом не может, но зато он чутко реагирует на освещенность и тепло, что помогает животному регулировать температуру тела, дозируя время пребывания на солнце и в тени.

Фото 4.

Третий глаз туатара имеет хрусталик и сетчатку с нервными окончаниями, соединенными с мозгом, но лишен мышц и каких-либо приспособлений для аккомодации, или фокусировки.

Эксперименты показали, что видеть гаттерия этим глазом не может, но зато он чутко реагирует на освещенность и тепло, что помогает животному регулировать температуру тела, дозируя время пребывания на солнце и в тени.

Третий глаз, но менее развитой, имеют еще бесхвостые земноводные (лягушки), миноги и некоторые ящерицы и рыбы

Фото 5.

Туатара имеет третий глаз всего полгода после рождения, затем он зарастает чешуей и становится практически невидим.

Фото 6.

В 1831 г. известный зоолог Грэй, имея только черепа этого животного, дал ему название Sphenodon. Спустя 11 лет в его руки попал цельный экземпляр туатары, который он описал как другое пресмыкающееся, дав ему имя Hatteria punctata и отнеся к ящерицам из семейства агам. Только спустя 30 лет Грэй установил, что Sphenodon и Hatteria – одно и то же. Но еще до этого, в 1867 г., было показано, что сходство гаттерии с ящерицами чисто внешнее, а по внутреннему строению (в первую очередь – строению черепа) туатара стоит совершенно особняком среди всех современных пресмыкающихся.

А потом оказалось, что гаттерия, живущая ныне исключительно на островах Новой Зеландии, – «живое ископаемое», последний представитель некогда распространенной группы рептилий, обитавших в Азии, Африке, Северной Америке и даже в Европе. Но все другие клювоголовые вымерли еще в раннем юрском периоде, а гаттерия ухитрилась просуществовать почти 200 млн лет. Удивительно, сколь мало изменилось за этот огромный промежуток времени ее строение, в то время как ящерицы и змеи достигли такого разнообразия.

Фото 7.

Как показывают раскопки, не так давно гаттерии в изобилии водились на главных островах Новой Зеландии – Северном и Южном. Но племена маори, поселившиеся в этих местах в XIV в., истребили туатар почти полностью. Немаловажную роль сыграли в этом пришедшие вместе с людьми собаки и крысы. Правда, некоторые ученые полагают, что гаттерия погибла из-за изменения климатических и экологических условий. До 1870 г. она еще встречалась на Северном острове, но в начале XX в. сохранилась уже только на 20 мелких островах, из которых 3 находятся в проливе Кука, а остальные – у северо-восточного побережья Северного острова.

Фото 8.

Вид у этих островов мрачный – об окутанные туманом скалистые берега разбиваются холодные свинцовые волны. И без того скудная растительность изрядно пострадала от овец, коз, свиней и другой одичавшей живности. Сейчас с островов, на которых сохранились популяции гаттерии, вывезли всех до единой свиней, кошек и собак, уничтожили грызунов. Все эти животные наносили туатарам большой ущерб, поедая их яйца и молодь. Из позвоночных животных на островах остались лишь рептилии и многочисленные морские птицы, устраивающие здесь свои колонии.

Фото 9.

Взрослый самец гаттерии достигает в длину (вместе с хвостом) 65 см и весит около 1 кг. Самки меньше по размерам и почти вдвое легче. Питаются эти пресмыкающиеся насекомыми, пауками, дождевыми червями и улитками. Любят воду, часто подолгу лежат в ней и хорошо плавают. А вот бегает туатара плохо.

Фото 10.

Фото 11.

Гаттерия – ночное животное, и в отличие от многих других пресмыкающихся она бывает активна при сравнительно низких температурах – +6о...+8оС – это еще одна из интересных особенностей ее биологии. Все жизненные процессы у гаттерии замедленны, обмен веществ низкий. Между двумя вдохами обычно проходит около 7 сек, но туатара может оставаться живой, не сделав ни одного вдоха в течение часа.

Фото 12.

Зимнее время – с середины марта до середины августа – гаттерии проводят в норах, впадая в спячку. Весной самки роют особые маленькие норы, куда с помощью лап и рта переносят кладку из 8–15 яиц, каждое из которых имеет в диаметре около 3 см и заключено в мягкую скорлупу. Сверху кладка засыпается землей, травой, листьями или мхом. Период инкубации длится около 15 месяцев, то есть значительно дольше, чем у остальных рептилий.

Фото 13.

Растет туатара медленно и половой зрелости достигает не ранее чем к 20 годам. Именно поэтому можно предполагать, что она принадлежит к числу выдающихся долгожителей животного мира. Не исключено, что возраст некоторых самцов превышает 100 лет.

Чем еще знаменито это животное? Гаттерия – одна из немногих рептилий, обладающих настоящим голосом. Ее печальные хриплые крики можно услышать туманными ночами или в тех случаях, когда ее кто-нибудь беспокоит.

Еще одна удивительная особенность туатары – ее совместное проживание с серыми буревестниками, которые гнездятся на островах в самостоятельно вырытых норах. Гаттерия часто поселяется в этих норах, несмотря на присутствие там птиц, и иногда, видимо, разоряет их гнезда – судя по находкам птенцов с откусанными головами. Так что подобное соседство, видимо, не доставляет буревестникам большой радости, хотя обычно птицы и рептилии сосуществуют достаточно мирно – гаттерия предпочитает другую добычу, на поиски которой отправляется по ночам, а в дневное время буревестники улетают в море за рыбой. Когда птицы откочевывают, гаттерия впадает в спячку.

Фото 14.

Общая численность живущих гаттерий составляет сейчас около 100 000 особей. Самая большая колония располагается на острове Стефенса в проливе Кука – там на площади 3 км2 живет 50 000 туатар – в среднем 480 особей на 1 га. На маленьких – площадью менее 10 га – островках популяции гаттерии не превышают 5000 особей. Правительство Новой Зеландии давно осознало ценность удивительной рептилии для науки, и на островах уже около 100 лет существует строгий заповедный режим. Посещать их можно только по специальному разрешению и для нарушителей установлена строгая ответственность. Кроме того, туатар успешно разводят в Сиднейском зоопарке в Австралии.

Гаттерий не едят, и их шкуры не имеют коммерческого спроса. Они обитают на отдаленных островах, где нет ни людей, ни хищников, и хорошо приспособлены к существующим там условиям. Так что, по-видимому, выживанию этих уникальных пресмыкающихся в настоящее время ничто не угрожает. Они могут спокойно коротать свои дни на уединенных островах на радость биологам, которые среди прочего пытаются выяснить причины, в силу которых гаттерия не исчезла в те далекие времена, когда вымерли все ее родственники.

источники

Это единственный современный представитель отряда клювоголовых пресмыкающихся. Внешне похожа на ящерицу. Вдоль спины и хвоста гребень из треугольных чешуй. Живет в норах глубиной до 1 м. До прибытия маори и европейцев населяла Северный и Южный острова Новой Зеландии, но к концу XIX века была там истреблена; сохранилась лишь на близлежащих островах в специальном заповеднике. Находится в Красной книге Международного союза охраны природы и природных ресурсов (МСОП). Успешно разводится в Сиднейском зоопарке.

Похожие на гаттерию животные — гомеозавры — обитали 140 млн лет назад в той части нашей планеты, которая сегодня стала Европой.

От прославленного английского мореплавателя Джеймса Кука европейцы узнали, что в Новой Зеландии водится «исполинская ящерица до двух с половиной метров длиной и толщиной с человека». Она будто бы «нападает иногда даже на людей и пожирает их». Надо сказать, рассказ Кука содержит некоторые преувеличения. Длина гаттерии вместе с хвостом (самец) — самое большее 75 см (вес около килограмма), и на человека гаттерия не охотится, а довольствуется более скромной добычей — насекомыми, дождевыми червями, иногда ящерицами.

Европейцы, прибывшие по следам Кука в Новую Зеландию, едва не поставили точку в истории клювоголовых, насчитывающей свыше 200 млн лет. Точнее, не они сами, а прибывшие вместе с людьми крысы, свиньи и собаки. Эти животные истребляли молодь гаттерии, поедали ее яйца. В результате гаттерия чуть было не исчезла. Сейчас гаттерия взята под строгую охрану: поймавший или убивший это животное рискует угодить в тюрьму. Немногие зоопарки мира могут похвастаться гаттериями в своих коллекциях. Известному английскому натуралисту Джеральду Дарреллу удалось в своем зоопарке получить потомство гаттерий, которых ему подарило новозеландское правительство. Благодаря природоохранным мерам к концу 70-х гг. XX века численность гаттерии несколько увеличилась и достигла 14 тыс. экземпляров, что вывело этих животных из-под угрозы исчезновения.

Для человека непосвященного гаттерия (Sphenodon punctatus) — попросту крупная, внушительного вида ящерица. И в самом деле — у этого животного зеленовато-серая чешуйчатая кожа, короткие сильные лапы с когтями, гребень на спине, состоящий из плоских треугольных чешуй, как у агам и игуан (местное название гаттерии — туатара — происходит от маорийского слова, обозначающего «колючий»), и длинный хвост.

Однако гаттерия вовсе не ящерица. Особенности ее строения настолько необычны, что для нее учредили особый отряд в классе пресмыкающихся — Rhynchocephalia, что означает «клювоголовые» (от греческого «ринхос» — клюв и «кефалон» — голова; указание на загибающуюся вниз предчелюстную кость).

Правда, произошло это далеко не сразу. В 1831 году известный зоолог Грэй, имея только черепа этого животного, дал ему название Sphenodon. Спустя 11 лет в его руки попал цельный экземпляр туатары, который он описал как другое пресмыкающееся, дав ему имя Hatteria punctata и отнеся к ящерицам из семейства агам. Только спустя 30 лет Грэй установил, что Sphenodon и Hatteria — одно и то же. Но еще до этого, в 1867 году, было показано, что сходство гаттерии с ящерицами чисто внешнее, а по внутреннему строению (в первую очередь — строению черепа) Туатара стоит совершенно особняком среди всех современных пресмыкающихся.

А потом оказалось, что гаттерия, живущая ныне исключительно на островах Новой Зеландии, — «живое ископаемое», последний представитель некогда распространенной группы рептилий, обитавших в Азии, Африке, Северной Америке и даже в Европе. Но все другие клювоголовые вымерли еще в раннем юрском периоде, а гаттерия ухитрилась просуществовать почти 200 млн лет. Удивительно, сколь мало изменилось за этот огромный промежуток времени ее строение, в то время как ящерицы и змеи достигли такого разнообразия.

Очень интересная особенность гаттерии — наличие теменного (или третьего) глаза, помещающегося на темени между двумя настоящими глазами. Функция его до сих пор не выяснена. Этот орган имеет хрусталик и сетчатку с нервными окончаниями, но лишен мышц и каких-либо приспособлений для аккомодации, или фокусировки. У детеныша туатары, только что вылупившегося из яйца, теменной глаз виден совершенно отчетливо — как голое пятнышко, окруженное чешуями, которые расположены подобно цветочным лепесткам. Со временем «третий глаз» зарастает чешуей, и у взрослых туатар его уже не разглядеть. Как показали эксперименты, видеть гаттерия этим глазом не может, но зато он чутко реагирует на освещенность и тепло, что помогает животному регулировать температуру тела, дозируя время пребывания на солнце и в тени.

Впрочем, подобное образование в верхней части мозга имеется у всех позвоночных животных, только оно скрыто под черепной коробкой.

Как показывают раскопки, не так давно гаттерии в изобилии водились на главных островах Новой Зеландии — Северном и Южном. Но племена маори, поселившиеся в этих местах в XIV веке, значительно сократили численность туатар. Немаловажную роль сыграли в этом прибывшие вместе с людьми животные, не свойственные фауне Новой Зеландии. Правда, некоторые ученые полагают, что гаттерия погибла из-за изменения климатических условий. До 1870 года она еще встречалась на Северном острове, но в начале XX века сохранилась уже только на 20 мелких островах, из которых 3 находятся в проливе Кука, а остальные — у северо-восточного побережья Северного острова.

Вид у этих островов мрачный — об окутанные туманом скалистые берега разбиваются холодные свинцовые волны. И без того скудная растительность изрядно пострадала от овец, коз, свиней и другой одичавшей живности. Сейчас с островов, на которых сохранились популяции гаттерии, вывезли всех до единой свиней, кошек и собак, уничтожили грызунов. Все эти животные наносили туатарам большой ущерб, поедая их яйца и молодь. Из позвоночных животных на островах остались лишь рептилии и многочисленные морские птицы, устраивающие здесь свои колонии.

Самки гаттерии меньше по размерам и почти вдвое легче, чем самцы. Питаются эти пресмыкающиеся насекомыми, пауками, дождевыми червями и улитками. Любят воду, часто подолгу лежат в ней и хорошо плавают. А вот бегает туатара плохо.

Гаттерия — ночное животное, и, в отличие от многих других пресмыкающихся, она бывает активна при сравнительно низких температурах — +6°…+8 °C — это еще одна из интересных особенностей ее биологии. Все жизненные процессы у гаттерии замедленны, обмен веществ низкий. Между двумя вдохами обычно проходит около 7 секунд, но туатара может оставаться живой, не сделав ни одного вдоха в течение часа.

Зимнее время — с середины марта до середины августа — гаттерии проводят в норах, впадая в спячку. Весной самки роют особые маленькие норы, куда с помощью лап и рта переносят кладку из 8-15 яиц, каждое из которых имеет в диаметре около 3 см и заключено в мягкую скорлупу. Сверху кладка засыпается землей, травой, листьями или мхом. Период инкубации длится около 15 месяцев, то есть значительно дольше, чем у остальных рептилий.

Растет туатара медленно и половой зрелости достигает не ранее чем к 20 годам. Именно поэтому можно предполагать, что она принадлежит к числу выдающихся долгожителей животного мира. Не исключено, что возраст некоторых самцов превышает 100 лет.

Чем еще знаменито это животное? Гаттерия — одна из немногих рептилий, обладающих настоящим голосом. Ее печальные хриплые крики можно услышать туманными ночами или в тех случаях, когда ее кто-нибудь беспокоит.

Еще одна удивительная особенность туатары — ее совместное проживание с серыми буревестниками, которые гнездятся на островах в самостоятельно вырытых норах. Гаттерия часто поселяется в этих норах, несмотря на присутствие там птиц, и иногда, видимо, разоряет их гнезда — судя по находкам птенцов с откушенными головами. Так что подобное соседство, видимо, не доставляет буревестникам большой радости, хотя обычно птицы и рептилии сосуществуют достаточно мирно — гаттерия предпочитает другую добычу, на поиски которой отправляется по ночам, а в дневное время буревестники улетают в море за рыбой. Когда птицы откочевывают, гаттерия впадает в спячку.

Общая численность живущих гаттерий составляет сейчас около 100 ООО особей. Самая большая колония располагается на острове Стефенса в проливе Кука — там на площади 3 кв. км живет 50 000 туатар — в среднем 480 особей на 1 га. На маленьких — площадью менее 10 га — островках популяции гаттерии не превышают 5000 особей. Правительство Новой Зеландии давно осознало ценность удивительной рептилии для науки, и на островах уже около 100 лет существует строгий заповедный режим. Посещать их можно только по специальному разрешению, и для нарушителей установлена строгая ответственность.

Гаттерий не едят, и их шкуры не имеют коммерческого спроса. Они обитают на отдаленных островах, где нет ни людей, ни хищников, и хорошо приспособлены к существующим там условиям. Так что, по-видимому, выживанию этих уникальных пресмыкающихся в настоящее время ничто не угрожает. Они могут спокойно коротать свои дни на уединенных островах на радость биологам, которые среди прочего пытаются выяснить причины, в силу которых гаттерия не исчезла в те далекие времена, когда вымерли все ее родственники.

Наверное, нам стоит поучиться у жителей Новой Зеландии и тому, как следует охранять свои природные богатства. Как писал Джеральд Даррелл, «спросите любого новозеландца, зачем они охраняют гаттерию. И они сочтут ваш вопрос попросту неуместным и скажут, что, во-первых, это единственное в своем роде существо, во-вторых, к нему неравнодушны зоологи и, в-третьих, если оно исчезнет, то исчезнет навсегда».