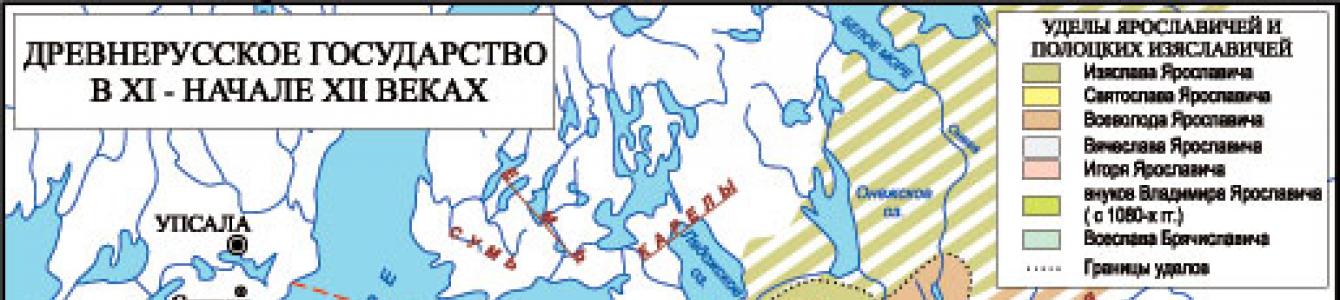

После объединения восточнославянских племён в Русскую землю вся она стала считаться владением рода Рюриковичей. Разделы русских земель между детьми Святослава и Владимира подразумевали не раздел страны, а форму совместного управления Русской землёй членами рода Рюриковичей. Разделы русских земель между детьми Святослава и Владимира подразумевали не раздел страны, а форму совместного управления Русской землёй членами рода Рюриковичей. Попытка организовать подобное совместное управление на принципах старшинства в роду («лествичный принцип») многочисленными наследниками Ярослава Мудрого привела к затяжным кровавым усобицам. В ходе них князья оспаривали власть над волостями – исторически сложившимися территориальными единицами Русского государства.

Земли и княжества Средневековой Руси

В 1130-е годы становится независимой от Киева. В начале XIII века в ней образуются Владимирское, и Ростовское и Юрьевское княжества. Ростовское затем делится на Ростовское, Ярославское и Углицкое, а из Владимирского выделяются остальные. С 1383 по 1485 годы все княжества Суздальской земли входят в состав Московского великого княжества.

Выделилось в 1212 году из Суздальской земли. В 1276 году в него вошло Костромское княжество, в 1320 - Городецкое, в 1330 - Белозерское и Углицкое, в 1336 - Дмитровское, в 1347 - Юрьевское, в 1363 - Ростовское и Стародубское, в 1380 - Галицкое. В 1383 году территория Великого княжества Владимирского включена в состав Великого княжества Московского.

В 1247 году выделилось из Владимирского по смерти великого князя Ярослава Всеволодича.После смерти великого князя Василия Ярославича в 1276 году вошло в состав Владимирского великого княжества.

Московское княжество было выделено из великого княжества Владимирского по завещанию Александра Невского в удел его младшему сыну, Даниилу Александровичу.

В 1383 оно слилось с великим княжеством Владимирским.

При Иване III, с присоединением Новгорода, Твери и других территорий, Великое княжество Московское переросло в Российское государство.

Выделилось в 1218 году. В 1328 году половина княжества отошла к великому князю владимирскому. В 1363 году вторая половина перешла под его верховную власть по ханскому ярлыку.

После разделения Руси на фактически самостоятельные земли Киевская земля рассматривалась как коллективное достояние сильнейших князей, претендовавших на владение «частями» в ее составе. В 1132 году Киевская земля превращается в самостоятельную землю. В 1362 г. Киев был захвачен великим князем литовским Ольгердом Гедиминовичем.

В 1127 году произошло окончательное обособление Черниговской земли от Киева. Во второй половине XIII в. в северо-восточной части Черниговской земли происходит выделение Новосильского, Карачевского и Тарусско-Оболенского княжеств с дальнейшим их делением. В 1360-е гг. большая часть Черниговской земли вошла в состав Великого княжества Литовского.

Выделилось из Карачевского к 1300 году. Около 1403 года вошло в состав Московского княжества, затем на какое-то время захватывалось Литвой. Вернулось к великим князьям московским в конце XV века.

После изгнания в 1136 году князя Всеволода Мстиславича в Новгородской земле сложилась республиканская форма правления. В середине XIII века Новгород стал признавать своим князем очередного великого князя владимирского. В 1478 г. Новгородская земля полностью подчинена Иваном III и включена в состав Московского великого княжества.

Псковская земля выделилась из Новгородской земли в середине XII века. Во второй половине XIII - XIV в. в Пскове сложилась феодальная республика. В 1510 году в результате похода московского великого князя Василия III самостоятельность Пскова была ликвидирована и Псковская земля вошла в состав Московского великого княжества.

Рязанская земля возникла во второй половине XII в. в результате разделения Муромской земли, которая, в свою очередь, ранее обособилась от Черниговской. В 1521 году Рязанская земля присоединена к Московскому великому княжеству.

Смоленская земля стала независимой от Киева в XII веке. В XIV веке смоленские князья признавали политическое верховенство то великих князей владимирских, то великих князей литовских. В 1404 г. великий литовский князь Витовт взял Смоленск и присоединил его к Литве.

В XII веке происходит обособление Переяславской волости, которая становится независимой от Киева. В 1132 году, после смерти Мстислава Великого Переяславская волость превращается в самостоятельную землю. В 1360-е гг. территория бывшей Переяславской земли вошла в состав Великого княжества Литовского.

Галицкая земля сложилась в XII веке из Перемышльской и Теребовльской волостей и стала независимой от Киева. С 1239 года Галицкая земля составляла единое государство с Волынской землей.

Волынская земля закрепилась в середине XII в. за потомками Изяслава Мстиславича, внука Владимира Мономаха, и стала независимой от Киева. В 1239 году Волынская земля составила единое государство с Галицкой землей.

Образовалась в 1239г. в результате объединения Галицкой и Волынской земель волынским князем Даниилом Романовичем.После гибели в 1340 году польского князя Болеслава-Юрия Тройденовича, началась борьба за галицко-волынское наследство, в результате которой в 1352 году Галицкая земля отошла к Польскому королевству, а Волынская - к великому княжеству Литовскому.

Полоцкая земля возникла в X веке в ходе объединения полочан с центром в Полоцке. В конце X века была передана киевским князем Владимиром Святославичем своему сыну Изяславу и закрепилась за его потомками - Изяславичами, став в XII веке фактически независимой от Киева. В начале XIV века переходит в руки литовских князей.

До начала XII века Туровская волость находилась под властью киевских князей. В 1150-е гг. она закрепляется за внуком киевского князя Святополка Изяславича, Юрием Ярославичем, затем за его потомками и становится независимой от Киева.

В конце XIII или начале XIV в. перешла под власть Литвы.

Литовское государство образовалось на территории этнической Литвы и Черной Руси в первой половине XIII века. С середины XIII века началась литовская экспансия на западные и южные русские земли. В конце XIII - начале XIV в. в княжество Литовское вошли Турово-Пинская и Полоцкая земли, в 1360-е - Киевская и большая часть Черниговской земель, а также часть Смоленской; в 1404 - Смоленск.

В 1569 году княжество Литовское и Польша объединяются в единое государство - Речь Посполитую.

В 1772, 1793 и 1795 годах состоялись три раздела территории Польши и Литвы между Россией, Пруссией и Австрией.

Карты Средневековой Руси

70-е годы XIII в

Образование Русского государства

После объединения восточнославянских племён в Русскую землю вся она стала считаться владением рода Рюриковичей. Разделы русских земель между детьми Святослава и Владимира подразумевали не раздел страны, а форму совместного управления Русской землёй членами рода Рюриковичей.

Попытка организовать совместное управление на принципах старшинства в роду («лествичный принцип») многочисленными наследниками Ярослава Мудрого привела к затяжным кровавым усобицам. В ходе них князья оспаривали власть над волостями. Чтобы покончить с усобицами, в 1096 г. на Любечском съезде князей было решено закрепить волости за потомками тех или иных детей Ярослава Мудрого, что положило начало формированию независимых «земель».

В XII столетии на Руси на основе волостей сложились тринадцать образований, начавших называться "землями". Девять из них (Полоцкая, Галицкая, Суздальская, Черниговская, Муромская, Рязанская, Смоленская, Волынская, Турово-Пинская) управлялись определенными ветвями княжеского рода Рюриковичей, а четыре земли (Киевская, Новгородская, Псковская и Переяславская) оспаривались представителями разных ветвей Рюриковичей. При этом Киевский стол номинально продолжал считаться "старейшим", а Киев - столицей всей Руси.

После монголо-татарского нашествия середины XIII в. в Суздальской земле продолжается процесс образования княжеств на основе раздела земли между сыновьями и внуками князя Всеволода Юрьевича. Центральное положение среди них занимало великое княжество Владимирское.

В Северо-Восточной Руси в XIV в. в условиях политической зависимости от Орды начинается процесс собирания земель: большинство мелких княжеств постепенно возвращаются в состав великого княжества Владимирского, власть в котором переходит к московским князьям.

В конце XIV в., при князе Дмитрии Донском, великое княжение (так назывались владения великого князя владимирского) становится наследственным достоянием московских князей, под властью которых продолжается процесс объединения русских земель вокруг Москвы.

К концу XV в. (при Иване III) под властью московского великого князя оказывается вся Северо-Восточная и Северо-Западная Русь. С этого времени правитель государства титуловался уже не только великим князем, но и «государем всея Руси», а страна стала именоваться Русским (или Российским) государством.

1. В IX в. на территории, заселенной восточно-славянскими племенами, было образовано Древнерусское государство - Киевская Русь, которое являлось крупнейшим раннефеодальным государством Восточной Европы.

Территорией формирования Киевской Руси стало обширное пространство от Балтийского (на севере) до Черного моря (на юге) и от Западной Двины (на западе) до Волги и ее притоков (на востоке).

2. Славяне были не первыми жителями данной территории. До славян на указанной территории проживали, по меньшей мере, четыре крупных этноса.

— скифы (VII - III вв. до н.э.) - языческий народ арийского происхождения, имевший развитую культуру и государственность, занимавшийся земледелием и скотоводством, управлявшийся царями - оставили наибольшие следы своей деятельности, в частности, курганы;

— древние греки-колонисты (V - III вв. до н.э.) - соседи скифов, которые основали торговые города-государства (полисы) на черноморском побережье (Херсонес, Ольвию, Керчь и др.), вели торговлю с местными племенами;

— сарматы - кочевой народ из Азии, временно осевший в Причерноморье в III - IV вв. н.э.;

— финно-угры - народ, пришедший из Сибири и осевший на широких просторах Северной и Северо-восточной Руси, а также Северной и центральной Европы - предки современных венгров, финнов, эстонцев, мордвинов, марийцев, чувашей; они культурно повлияли на славянские племена севера и северо-востока Руси.

3. В V - VII вв. в Центральной Европе сформировался новый этнос славяне, который начал расселяться на юг и восток. Славяне разделились на три большие языковые и культурные группы.

— западные славяне (предки поляков, чехов, словаков и моравов);

— южные славяне (предки сербов и хорватов, других народов Южной Европы);

— восточные славяне (предки русских, украинцев и белорусов). Восточные славяне расселились вдоль бассейна рек Невы и Днепра и состояли из 15 крупных племен. Это были (расселенные с севера на юг):

— словене (у оз. Ильмень);

— кривичи, полочане (Западная Двина);

— дреговичи (Припять);

— вятичи (Ока и Москва);

— радимичи (Десна);

— северяне (Северский Донец, Дон);

— древляне (средний Днепр);

— поляне (верховья Днепра);

— волыняне, дулебы (Волынь);

— тиверцы и уличи (Дунай);

— иные племена.

Каждое племя имело свою внутреннюю организацию, племенных вождей (как правило, военачальников). Наиболее развитыми племенами были поляне, древляне, кривичи и словене.

Раньше всех сведения о государственности имеются о полянах. Согласно легенде, в V в. н.э., более 1500 лет тому назад, Полянские князья, братья Кий, Щек и Хорив и их сестра Лыбидь, основали в верховьях Днепра город Киев, названный в честь старшего брата Кия. Крупнейшая гора в городе получила название Щековицы (в честь другого брата), а речка, являющаяся притоком Днепра получила наименование Лыбидь.

Киев стал крупным Полянским центром.

Другим крупнейшим центром, столицей кривичей, словен и соседних финно-угорских племен Чуди и Мери, стал Новгород.

4. Соседями восточных славян были кочевые народы:

— булгары (болгары) - кочевой восточный народ, разделившийся на два: северные булгары осели на Волге и Каме и стали предками современных татар, южные булгары (болгары), ушли за Дунай и, смешавшись с южными славянами, стали предками современных болгар;

— половцы (вместе с другими народами) - предки казахов;

— хазары, аланы и печенеги (предки осетинов и иных северокавказских народностей).

На севере соседями восточных славян были варяги (скандинавы)- Варяги и их дружина нередко приглашались северными восточнославянскими племенами для решения внутренних конфликтов и защите от внешней угрозы. На юге влиятельным соседом восточных славян была Византия восточная часть Римской империи, уцелевшая от набегов варваров в V в. и просуществовавшая еще около 1100 лет после гибели Рима. Византия занимала территорию современной Греции, Турции, Ближнего Востока, Египта и Северо-Восточной Африки. Византия соединила в себе культуры Рима, азиатских народов Восточного Средиземноморья, Египта, Греции. Для Византии было характерно смешение западных (римских) атрибутов императорской власти и азиатской деспотической системы властвования, сложного восточного придворного ритуала. Господствующей религией в Византии было греческое православное (ортодоксальное) христианство, заимствованное в 988 г. Киевской Русью.

В этом разделе речь пойдет о Западной Волыни и Галиции. Западная Волынь в восьмом и девятом веках была местом проживания дулебов, а Галиция, расположенная на северо‑восточных склонах Карпатских гор, была родиной хорватов (кроатов) . Югославский ученый Л. Гауптманн недавно сделал достаточно правдоподобное предположение о том, что хорваты являлись славянским племенем, находившимся под контролем аланского клана . Другими словами (с нашей точки зрения), хорватов можно считать одним из племен асов или антов. Страна, которую они заселяли, называлась Белой Хорватией, а географически и этнографически она образовывала соединение русских, польских и чешских племен. Согласно Гауптманну, именно из Галиции хорваты (кроаты) перешли Карпатские горы в южном направлении и проникли сначала в бассейн верхней Эльбы (Лабы), а затем в район среднего Дуная, пока они, наконец, не осели к югу от этой реки. Часть этого племени, однако, осталась в Галиции и в конце девятого века признала над собой господство моравского князя Святополка . В конце десятого века киевский князь Владимир, в свою очередь, заявил права на Галицию .

Археологические свидетельства также противоречат предположению, что волыняне, или даже их предшественники дулебы были достаточно сильным племенем, чтобы главенствовать над Другими славянскими племенами. Состав вещей в волынских курганах достаточно беден. В некоторых курганах не было обнаружено погребального инвентаря. В тех случаях, когда находили утварь, она была представлена простыми кувшинами, деревянными ведрами, примитивными украшениями . Волынские курганы – низкие. Преобладающим погребальным обычаем было захоронение, хотя известны также отдельные случаи кремации.

Лесной район припяти

К северу от Припяти жили дреговичи, к югу – древляне. В десятом веке древляне обитали в лесной и болотистой местности между течениями рек Ирши и Тетерева на юге и Припяти на севере. Однако, есть основания считать, что в более отдаленные времена, предшествовавшие отступлению полян от нижнего Днепра в район Киева вследствие натиска мадьяр, территория, занимаемая древлянами, распространялась значительно дальше на юг, чем в десятом веке. Возможно, тогда они контролировали киевские земли, по крайней мере район вокруг самого Киева; иными словами, их земли простирались до северной кромки степной зоны. Хотя само название «древляне» обозначает «древесный (лесной) народ», оно, видимо, как было сказано выше , скорее имеет отношение к политическим условиям, чем к природной среде, то есть оно, скорее всего, указывает на то, что они находились раньше в подчинении у готского племени тервингов. В любом случае, захоронения, подобные древлянским, были обнаружены при раскопках возле Киева . Возможно также, что не позднее конца восьмого века часть древлян обосновалась к востоку от Днепра, откуда позднее они были вытеснены на запад, по ту сторону реки, племенами радимичей и северян. Конечно, все это догадки. Только древности, обнаруженные на территории, занятой древлянами в десятом веке, могут быть надежно определены как древлянские.

Были произведены раскопки более чем семи тысяч древлянских могильных холмов . Они относятся к периоду с девятого по тринадцатый век. Преобладающим типом захоронения является погребение. Состав предметов небогат. Обнаружены были простые горшки, деревянные ведра, стеклянные бусы, серьги из бронзы или серебра низкой пробы. Среди других предметов, найденных при раскопках, можно указать на изделия из кремня, маленькие железные ножи, серпы, фрагменты шерстяной ткани и кожаную обувь. В целом уровень материальной культуры древлян девятого и десятого веков ниже, чем у полян. Была ли ситуация такой же в седьмом и восьмом веках, или благосостояние древлян оскудело после того, как они были вытеснены к северу от киевских земель? Трудно сказать.

В главе, посвященной славянам, Масуди упоминает мощное царство ад‑Дир с большими городами и сильной армией . Некоторые исследователи высказывали предположение, что название «ад‑Дир» следует интерпретировать как личное имя, и царь ад‑Дир идентифицировался со скандинавом Диром, который, согласно первой летописи, вместе с Аскольдом упрочился в Киеве около 860 г. . Эта точка зрения вряд ли приемлема; более того, на мой взгляд, название «ад‑Дир» следует интерпретировать скорее как племенное, а не личное имя. В таком случае, вероятно, Масуди имел в виду древлян. Древляне описаны в «Повести временных лет» как гордый и воинственный народ, несмотря на то, что ко времени составления этой летописи они были вытеснены в болотистую глушь. Если бы можно было подтвердить, что они контролировали Киев в седьмом‑восьмом веках, то комментарий Масуди вполне подходил бы к ним.

На основе Киевской Руси к XIV в. было сложено 250 княжеств.

Предпосылками феодальной раздробленности стали:

Экономические причины (господство натурального хозяйства, экономическая самостоятельность княжеских вотчин, замкнутость хозяйственно-экономических единиц, рост и укрепление городов, совершенствование технологий изготовления товаров);

Политические причины (усиление власти феодалов, рост боярского землевладения, территориальные конфликты рода Рюриковичей);

Внешнеполитические причины (относительное спокойствие на границах Киевской Руси, разрешение противоречий дипломатическими, а не силовыми методами).

В конце ХII начале XIII вв. на Руси определилось три основных политических центра, каждый из которых оказывал решающее влияние на политическую жизнь в соседних с ними землях и княжествах:

Для Северо-Восточной и Западной Руси — Владимиро-Суздальское княжество;

Для Южной и Юго-Западной Руси — Галицко-Волынское;

Для Северо-Западной Руси — Новгородская феодальная республика. Князья обладали всеми правами суверенных государей.

Социально-политическая структура Руси в эпоху раздробленности была основана на сложной системе сюзеренитета и вассалитета (феодальная лестница). Во главе феодальной иерархии был великий князь (до середины XII в. владетель киевского стола, позже этот статус приобрели владимиро-суздальские и галицко-волынские князья).

Ниже стояли правители крупных княжеств (Черниговского, Переяславского, Турово-Пинского, Полоцкого, Ростово-Суздальского, Владимиро-Волынского, Галицкого, Муромо-Рязанского, Смоленского), еще ниже - владетели уделов внутри каждого из этих княжеств. На самой низшей ступени находилась нетитулованная служилая знать (бояре и их вассалы).

С середины XI в. начался процесс распада крупных княжеств, ранее всего затронувший самые развитые земледельческие районы (Киевщина, Черниговщина). В XII - первой половине XIII в. эта тенденция приобрела всеобщий характер. Особо интенсивным дробление состоялось в Киевском, Черниговском, Полоцком, Турово-Пинском и Муромо-Рязанском княжествах. В меньшей степени оно затронуло Смоленскую землю, а в Галицко-Волынском и Ростово-Суздальском (Владимирском) княжествах периоды распада чередовались с периодами временного объединения уделов под властью «старшего» владетеля. Только Новгородская земля на протяжении всей своей истории продолжала сохранять политическую целостность.

В условиях феодальной раздробленности большое значение приобрели общерусские и региональные княжеские съезды, на которых решались внутри- и внешнеполитические вопросы (межкняжеские распри, борьба с внешними врагами). Однако они не стали постоянным, регулярно действующим политическим институтом и не смогли затормозить процесс диссипации.

В конце XI - начале XII вв. княжество было ареной междоусобной войны, поводом для которой послужило ослепление князя теребовльского Василька Ростиславича князем Давыдом Игоревичем. С конца XI в. из Владимиро-Волынского княжества выделились в самостоятельные и полусамостоятельные княжества Перемышльская, Теребовльская, Галицкая, Звенигородская, Червенская, Берестейская, Дрогичинская, Луцкая, Белзская волости.

Самым развитым регионом Киевской Руси в XII-XIV в. была Юго-западная Русь . Эта территория представляла собой очаг древней пашенной культуры. Высокие, в сравнении с двумя другими регионами Русь, урожаи позволяли большему числу людей включиться в занятие ремеслом и торговлей. Этому же способствовала относительная близость европейских стран, служившего как рынком сбыта русских товаров, так и приобретения импортных.

Юго-западные русские земли к XII в. находились в составе Галицкого и Волынского княжеств. Мягкий климат, плодородные черноземы сочетались с относительной безопасностью от кочевников и военного натиска Владимиро-Суздальского и других сильных русских княжеств, а торговые пути связывали ее с Венгрией, Польшей, Византией и Болгарией.

В период существования единого Древнерусского государства юго-западные русские земли находились под управлением сосланных или бежавших сюда второстепенных князей-изгоев, уже с XI в. пытавшихся проводить самостоятельную от Киева политику. Здесь выросли богатые и хорошо защищенные города Галич, Владимир-Волынский, Перемышль, Холм с социально активными горожанами; сформировалось могущественное и независимое боярство.

Княжеские домены значительно уступали боярскому землевладению, что вместе с постоянными усобицами сказывалось на развитии политической системы этих земель. Усиление власти великого князя (под властью Мономаховичей в 1199 г. княжества были объединены) наталкивалось на сопротивление боярской контрэлиты, которая при всех внутренних противоречиях демонстрировала солидарность в отстаивании своих иммунитетных прав от власти князя, вплоть до привлечения иноземной военной помощи (за что местные летописцы наделяли бояр исключительно негативными качествами).

Борьба монархических и олигархических тенденций шла с переменным успехом, но за исключением кратких периодов власть в Галицко-Волынской Руси находилась в руках боярской олигархии, которая приглашала и смещала князей. (В 1211 г. бояре провозгласили князем боярина Володислава, не имевшего отношения к княжескому роду. Но это встретило недовольство как всех Рюриковичей, так и горожан, воспринимавших титул князя как сакральный, принадлежащий лишь традиционным династиям.)

Хотя галицко-волынские князья обладали высшими административными, судебными, военными и законодательными полномочиями, бояре, опираясь на экономическую и военную мощь, могли не признавать княжеские решения. Верховная судебная власть князей в случае разногласий с боярами переходила к совету бояр, который созывался по инициативе самого боярства. В него входили епископ, бояре, занимавшие высшие административные должности и фактически контролировавшие весь аппарат управления. В чрезвычайных условиях собирали вече.

После монголо-татарского нашествия Юго-Западная Русь распадается и тяготеет в своем субцивилизационном развитии к модели, складывающейся на основе польско-литовского синтеза. В течение XIV в. большинство земель юго-западной Руси оказалось в составе Литовского государства, однако его воздействие было минимальным, так что все социально-политические и экономические процессы в русскоязычной части этого государства носили автономный характер.

Первые сведения о русско-литовских отношениях относятся к 1235 г., когда литовский князь Миндовг (1230-1263) завладел русским городом Новгородском (Новогрудеком). В середине XIII в. в результате брака его дочери и сына галицкого князя в руках Миндовга оказалась часть Галицкой земли. Союз был взаимовыгодным, поскольку галицкий князь получал военную помощь в борьбе против татаро-монгол, а литовский - против немцев.

С конца XIII в. темпы включения русских земель в состав Литовского государства ускорились. Основная масса князей, по-видимому, переходила под юрисдикцию Литвы добровольно, поскольку литовский князь не был вассалом Золотой Орды (что давало определенные социально-политические плюсы) хотя, конечно, имел место и прямой захват.

При Гедемине (1316-1341 гг.) к Литве отошли Минск, Киев, Волынь. При его сыне Ольгерде (1345-1377) - Черниговское, Новгород-Северское княжества и остальные Галицко-Волынские земли.

Юридическое включение земель Юго-западной Руси в состав Литовского княжества не означало ломки внутреннего устройства этих земель, национальных традиций и направленности исторического развития. В XIV в. литовские князья не смогли бы этого добиться, даже если бы захотели, поскольку в начале века литовцы составляли 30% население страны, русские - 70%, в конце века - литовцы - 10%, русские - 90%.

Поэтому литовские князья носили титул «Великий князь литовский и русский», государство называлось «Великое княжество Литовское и Русское» или «Великое княжество Литовское, Русское и Жемайское». Восточной границы, отделявшей территорию государства от земель Тверского и Московского княжеств, не существовало. Государственных языков было два - русский и литовский, причем языком образованных литовцев являлся русский.

С конца XIII в. темпы включения русских земель в состав Литовского государства были ускорены. Большое количество князей переходило под юрисдикцию Литвы добровольно, так как литовский князь не был вассалом Золотой, хотя, конечно, имел место и прямой захват.

При Гедемине к Литве отошли Минск, Киев, Волынь. При его сыне Ольгерде - Черниговское, Новгород-Северское княжества и остальные Галицко-Волынские земли. Юридическое включение земель Юго- западной Руси в состав Литовского княжества не означало ломки внутреннего устройства этих земель, национальных традиций и направленности исторического развития. В 1435 г., в ходе битв средневековой Европы при Вильномире, войско Свидригайло было разбито. С этого момента из русских земель литовскими князьями стало вытравливаться всё русское.

В политической системе Европы XIII-XIV вв. существовало 4 субъекта: монархи, феодалы, церковь и города-государства . И каждый из них боролся одновременно со всеми за свою независимость и власть. Для феодалов основным противником был король, для горожан - феодалы, церковь в лице римского папы стремилась подчинить себе всех королей Европы. Но поскольку никто из них не смог добиться монополии на власть, возникло юридически оформленное примерное равенство: за каждым субъектом закрепилось определённое поле деятельности, на которое другие субъекты не посягали.

Приблизительно такое же равенство установилось в течение XIII в. и в Юго- западной Руси. Прежде всего, это проявилось в отношении князей и бояр. Еще в XII в. развитие производительных сил в регионе настолько усилило политические амбиции боярства, что оно поднялось на борьбу с князьями за свои интересы.

Включение юго-западных русских княжеств в состав Литовско-русского княжества положения бояр не ослабило. Литовские князья боялись, что нажим на русских князей и бояр может вызвать сепаратизм с их стороны. Поэтому бояре, как и раньше, пользовались значительной административно-политической свободой, а князья лишь формально подчинялись Великому литовскому князю. Таким образом, Великое княжество Литовское и Русское представляло собой монархию со слабым центром: удельные князья и бояре в рамках своих уделов были в максимальной степени независимы от своих великих князей.

Экономический потенциал городов был, конечно, слабее, чем у северо-германских, и тем более, - южно-французских и итальянских. Тем не менее, города этого региона развивались в том же направлении, что и европейские. Завоеватели не могли изменить исторической направленности развития Юго- западной Руси. В XIV в. городское население самых крупных городов оказалось настолько экономически сильным, что повело борьбу за экономическую и социальную свободу с владельцами городов.

В результате многие города приобрели статус самоуправления:

Отныне они освобождались от суда и управления местного князя;

В них устанавливался городской суд и собственный орган управления;

Они получали освобождение от воинской повинности;

Многие налоги поступали уже не в княжескую казну, а оставались в городе;

Горожанам было разрешено владеть частью земель, окружавших город;

Получали города и другие, более мелкие привилегии.

Из всех трех регионов бывших Киевской Руси Юго- западная Русь имела самые благоприятные природно-климатические условия и географическое положение, что стало основой для развития социальных процессов по европейскому пути. Здесь было утверждено крупное землевладение, а на его основе произошло закрепощение крестьян.

Первые сведения о существовании барщины датируются 1287 г. Отрабатывать барщину должны были те, кто жил на господской земле, остальные же платили государственный налог.

Появление барщины не означало утрату личной свободы земледельца. Об отсутствии крепостного права говорило и то, что за выплату налога и отработку барщины был в ответе не конкретный крестьянин, а община. Она была невелика - редко когда в ее состав входило не более чем 5 дворов. Однако, она давала крестьянам определенную гарантию личной и экономической свободы.

С конца XIV в. началось ограничение перехода крестьян с земли одного землевладельца на землю другого. К началу XV в. «земли без господина» в Юго- западной Руси уже не осталось.

Итак, самым развитым регионом Киевской Руси в XII-XIV в. была Юго-западная Русь. Эта территория представляла собой очаг древней пашенной культуры. Высокие, в сравнении с двумя другими регионами Русь, урожаи позволяли большему числу людей включиться в занятие ремеслом и торговлей. Этому же способствовала относительная близость европейских стран, служившего как рынком сбыта русских товаров, так и приобретения импортных.

Паннония — римская провинция, располагавшаяся на территории современных Венгрии, Австрии, Сербии, Хорватии и Словении. и на восток (в направлении верховьев Волги, Верхнего и Среднего Поднепровья). Предки нынешних поляков были среди тех, кто принял решение остаться на земле своих отцов и дедов. В IX-X веках правители племени полян, от которого и произошло название государства, начали успешное покорение окрестных племен. Легендарным родоначальни-ком первой династии стал крестьянин Пяст, Божьим промыслом вознесенный на престол. Болеслав Храбрый со Святополком входят в Золотые ворота в Киеве. Картина Яна Матейко. 1884 год Wikimedia CommonsОтношения с Русью. Развитие Руси и Польши происходило параллельно. Уже на самом раннем этапе их взаимо-отношений войны и конфликты слу-чались много чаще, чем союзы и сотрудничество. Причиной этого стал цивилизационный выбор, сделанный их правителями с разницей в 20 лет. В 966 году Мешко I принял христианство по западному образцу, а в 988-м князь Владимир — по восточному. В средневековой Европе не существовало представления об этнической солидарности: главным критерием при определении «свой — чужой» была религиозная принадлежность. Разная вера предопределила враждебность двух родственных славянских народов. Впрочем, на то были и более утилитарные причины. Русь и Польша конфликтовали за червенские земли (сейчас — Западная Украина). После побед Владимира в 981 году и Ярослава Мудрого в 1030-1031 годах эти территории отошли к Киеву.

Участвовали поляки и в русских усобицах. В 1018 году Болеслав I Храбрый поддержал своего зятя Святополка Окаянного в борьбе с Ярославом Мудрым и на некоторое время даже завладел Киевом — правда, восставшие горожане вскоре изгнали «ляхов». В 1069 году произошли похожие события: Изяслав Ярославич, изгнанный братьями из Киева, бежал в Польшу к своему племяннику Болеславу II Смелому, тот совершил поход на Русь и восстановил дядю на престоле. Изредка русские и поляки заключали военные союзы, как, например, в 1076 году, когда смоленский князь Владимир Мономах и волынский князь Олег Святославич выступили в союзе с Болеславом II против чехов.

Монголы под Легницей. На пике — голова Генриха II Силезского. Из рукописи Freytag’s Hedwig. 1451 год

Wrocław University Library

Монголы под Легницей. На пике — голова Генриха II Силезского. Из рукописи Freytag’s Hedwig. 1451 год

Wrocław University Library

В 1237 году (начало Батыева нашествия на русские княжества). История двух славянских государств и в дальнейшем продолжила развиваться параллельно. В 1138 году, после смерти Болеслава III Кривоустого, в Польше начался удельный период, так же как и несколькими годами раньше на Руси. В XIII век Польша вступила как конгломерат воюющих между собой княжеств: Куявии, Мазовии, Сандомира, Силезии и других. Характерной чертой польского феодализма стала традиция вечевых собраний (прообраз будущих сеймов), необходимых для установления контроля над удельным князем со стороны феодалов. В 1230-х годах объединительная тенденция была связана с именами силезских князей — Генриха Бородатого и Генриха Благочестивого. Однако вторжение монголо-татар и поражение польской армии в сражении под Легницей в 1241 году, привели к новому витку раздоров и междоусобиц.

Ливонский орден

Карта Ливонии. Подготовлена картографом Йоаннессом Портантиусом. 1573 год

Wikimedia Commons

Карта Ливонии. Подготовлена картографом Йоаннессом Портантиусом. 1573 год

Wikimedia Commons

Откуда взялся. В VIII-XIII веках германцы вели со славянскими племенами непримиримую борьбу за расширение своих земель на восток. Для покорения соседей-славян, а позже языческих балтских и финно-угорских племен Ливонии (нынешние Латвия и Эстония) создавались рыцарские ордена и проводились крестовые походы. В 1202 году был создан орден меченосцев. Рыцари подчинили себе ливонские племена и для контроля над этими землями основали ряд городов-крепостей, в том числе Ревель (нынешний Таллин). Меченосцы также воевали с новгородцами и Великим княжеством Литовским. В 1236 году в битве под Шауляем потерпели сокрушительное поражение от литовцев — 48 рыцарей и магистр ордена были убиты. В 1237 году орден меченосцев присоединился к Тевтонскому ордену, переехавшему из Палестины в Пруссию, и стал его ливонским отделением.

Миннезингер Тангейзер в облачении тевтонских рыцарей. Иллюстрация из Манесского кодекса. XIV век

Universitätsbibliothek Heidelberg

Миннезингер Тангейзер в облачении тевтонских рыцарей. Иллюстрация из Манесского кодекса. XIV век

Universitätsbibliothek Heidelberg

Отношения с Русью. Ливонский орден претендовал не только на прибалтийские земли: рыцари стремились к распространению своей веры (а вместе с ней и власти) дальше на северо-восток — южное побережье Финского залива, Ижорскую землю, Псков, а со временем и Новгород. Новгородские войска, в свою очередь, нанесли ливонским рыцарям ряд поражений. В 1242 году Александр Невский разбил рыцарей в Ледовом побоище, а в 1253 году его сын Василий во главе новгородских и псковских войск продолжил дело отца. Несколько менее известна Раковорская битва 1268 года, в ходе которой, по словам летописца, псковские, новгородские и владимирские войска разгромили ливонцев и датчан. Стоит отметить, что противостояние не было повсеместным и постоянным. В частности, в 1224 году псковские бояре заключили с орденом меченосцев договор, согласно которому они отказывались от союза с Новгородом, обещали не вмешиваться в новгородско-немецкие конфликты и признавали орден союзниками, в случае нападения новгородцев на Псков.

В 1237 году. Римский папа Григорий IX и гроссмейстер Тевтонского ордена Герман фон Зальца совершили обряд присоединения остатков ордена меченосцев к Тевтонскому ордену. Возникший Ливонский орден просуществовал вплоть до 1562 года, а в XIV-XVI веках, по сути, превратился в независимое государство на территории Прибалтики.

Литовское княжество

Откуда взялось.

Консолидация племен Южной Прибалтики относится

к XI-XIII векам. Ядром нового государства стало племя литва, объединившее вокруг себя племена аукштайтов, жемайтов (в русской традиции — жмудь) и частично ятвягов и земгалов. Основателем Литовского княжества считается Миндовг (правил в середине XIII века). Возникновение государства стало ответной реакцией на экспансию в Прибалтику ордена меченосцев, Тевтонского ордена, Шведского королевства и русских княжеств. В отличие от своих северных соседей — ливов, латгалов и эстов, быстро попавших под власть ливонских рыцарей, литве удалось довольно долгое время не только сохранять свою независимость и языческую веру, но и превратиться в мощную силу в Восточной Европе.

Князь Миндовг. Иллюстрация к хронике Алессандро Гуанини. XVI век

Wikimedia Commons

Князь Миндовг. Иллюстрация к хронике Алессандро Гуанини. XVI век

Wikimedia Commons

Отношения с Русью. В Повести временных лет (XII век) литва упоминается в числе народов, плативших дань Руси. Военные походы в Прибалтику совершил еще Владимир, обложивший данью ятвягов. С началом усобиц на Руси племена Южной Прибалтики, судя по всему, сначала платили дань полоцкому князю, но уже в 1130-х годах их зависимость от Руси прекратилась. Более того, пользуясь ослаблением русских земель, литва перешла к активной экспансии. В конце XII века под ее власть попало Полоцкое княжество. Таким образом, в Литовском государстве с самого момента его появления присутствовал славянский компонент. В дальнейшем жители Полоцкого, Витебского и ряда других более мелких княжеств стали ядром формирования белорусского народа, в этногенезе которого заметную роль сыграло литовское господство. В XII-XIII веках литовцы совершали многочисленные походы на Смоленск, Псков, Новгород и Галицко-Волынское княжество.

В 1237 году. Монгольское нашествие и последовавший упадок русских земель сыграли на руку амбициозным планам Великого княжества Литовского. Именно в это время князю Миндовгу удалось окончательно объединить государство и положить начало литовской экспансии на русские земли. В XIV веке под власть Литвы перешла большая часть современной Белоруссии, а в 1362 году после победы князя Ольгерда над татарами в битве при Синих Водах — большая часть современной Украины (в том числе Волынь, киевские и северские земли). Теперь до 90 процентов жителей Великого княжества были славянами. На завоеванных землях было ликвидировано татарское иго, а язычники-литовцы терпимо относились к православию. Так, Литва стала одним из возможных центров объединения Руси. Однако в войне с Москвой (1368-1372) князь литовский Ольгерд потерпел поражение и признал право Дмитрия Донского на великое княжение. Уже новый литовский правитель, сын Ольгерда Ягайло, принял католичество и начал притеснять интересы русских бояр и православного духовенства. В 1385 году по условиям Кревской унии, женившись на королеве Ядвиге, Ягайло стал еще и польским королем, фактически объединив под своей властью два эти государства. Со временем прибалтийские племена по большей части приняли католичество, а преимущественно православное славянское население страны оказалось в тяжелом и неравноправном положении.

Волжская Булгария

Булгарское серебряное блюдо с изображением двух львов. XI век

Булгарское серебряное блюдо с изображением двух львов. XI век

Откуда взялась. В ходе Великого переселения народов (IV-VI века) вместе с гуннами в Европе оказались и многие другие тюркские народы, в частности булгары. После распада Великой Булгарии (государство, ненадолго объединившее булгарские племена, перестало существовать около 671 года) одна из орд под предводительством хана Котрага двинулась из причерно-морских степей на север и обосновалась в районе Средней Волги и Камы. Там тюркам удалось занять лидирующее положение в полиэтнических государственных образованиях VIII-IX веков, наиболее активными из которых были Булгар и Биляр. В это же самое время другая булгарская орда под командованием хана Аспаруха подчинила себе славян на востоке Балканского полуострова. В результате слияния двух этих этнических компонентов появилось Болгарское государство. Участок Волги, который контролировали булгары, был частью Волжского торгового пути, связывавшего Северную Европу с Арабским халифатом и другими странами Востока. Это обеспечивало их благосостояние, но зависимость от Хазарского каганата тормозила процесс становления булгарской государственности вплоть до начала X века. Как свидетельствует очевидец, путешественник и писатель начала Х века Ибн Фадлан, становление самостоятельной политической традиции в Булгарии, было связано с принятием ислама около 922 года.

Булгарский щиток для защиты руки от тетивы лука. XII-XIV века

Из альбома-каталога «Светозарная Казань», Санкт-Петербург, 2005 год

Булгарский щиток для защиты руки от тетивы лука. XII-XIV века

Из альбома-каталога «Светозарная Казань», Санкт-Петербург, 2005 год

Отношения с Русью. Освободиться от власти Хазарского каганата булгарам «помог» князь Святослав, разгромивший в 965 году хазарскую столицу Саркел. В течение Х столетия Киевская Русь неоднократно организовывала походы на Волжскую Булгарию (в 977, 985, 994 и 997 году) — одна из этих кампаний (вероятно, 985 года) завершилась подписанием мирного договора в Киеве. Согласно русским летописям, в 986 году булгарское посольство явилось в столицу Древней Руси не только ради укрепления дружественных отношений, но и с предложением своей религии — ислама. Для Волжской Булгарии Русь была одновременно и главным торговым партнером, и основным конкурентом на западных рынках; исламизация открывала рычаги для манипуляций над экономикой соседа. Отказ князя Владимира был воспринят булгарами спокойно, так как торговые связи были приоритетом в отношениях между Булгаром и Киевом. В 1006 году «партнерский договор» был перезаключен на новых условиях: князь Владимир дал булгарам право свободной торговли в городах по Волге и Оке, русские купцы получили такие же возможности на территории Волжской Булгарии.

Обострение булгаро-русского конфликта пришлось на правление Юрия Долгорукого и Андрея Боголюбского. Финальную точку в приграничном противостоянии поставил Всеволод Большое Гнездо: в 1183 году он разорил новую булгарскую столицу, город Биляр. Этот поход показал явное превосходство Руси, продолжившей колонизацию Волго-Окского бассейна. Соперничество князей Северо-Восточной Руси и Волжской Булгарии за мордовские земли продолжалось и позднее. Последний вооруженный конфликт относится к 1228-1232 годам.

Даже наличие общего грозного врага не привело к примирению недавних торговых партнеров, а теперь внешнеполитических соперников.

В 1237 году. Войска хана Батыя смели Волжскую Булгарию — к 1240 году она окончательно была покорена и вошла в состав Золотой Орды. К XV веку булгары фактически восстановили свое государство, получившее название Казанского ханства.

Половцы

Откуда взялись.

Половцы — так называли их русские современники

в XI-XIII веках, в Европе и Византии они были известны как куманы, а в Персии и арабских странах как кипчаки. Это был народ тюркского происхождения, занимавший изначально территории от Юго-Восточного Урала до реки Иртыш. Так как половцы были бесписьменным народом, сведения об их ранней истории наука черпает преимущественно из трудов арабских путешественников. С начала XI века они двинулись на Запад, участвуя в очередной «перекочевке» тюрков на тучные западные пастбища, и потеснили печенегов и торков Торки

— одно из тюркских племен, кочевавших в причерноморских степях

в X-XIII веках.

, с которыми русские князья уже успели к этому времени установить сравнительно мирные соседские отношения.

Повесть о походе князя Игоря на половцев: первая битва. Радзивилловская летопись. XV век

Повесть о походе князя Игоря на половцев: первая битва. Радзивилловская летопись. XV век

Отношения с Русью. Первое крупное столкновение произошло в 1068 году на реке Альте, в ходе которого объединенное войско сыновей Ярослава Мудрого было разбито. После этого набеги половцев приобрели регулярный характер. Русские князья были вынуждены приспособиться к такому соседству, и некоторые в этом особенно «преуспели». В частности, князь Олег Святославич в попытке вернуть принадлежащий ему по праву черниговский престол нанял половцев для борьбы с дядьями Всеволодом и Изяславом — в конце концов Олег добился своего и позволил половцам разграбить город. Пик противостояния пришелся на 1090-е годы и был связан с именем двоюродного брата Олега Владимира Мономаха. В 1094 году половцы нанесли первое и последнее поражение Владимиру Мономаху , заставив князя оставить Чернигов Олегу Святославичу, но уже в 1096 году Мономах нанес ответный удар, разбив половецкое войско у стен Переяславля. В ходе сражения погиб хан Тугоркан, образ которого, злейшего врага Руси, нашел отражение в фольклоре: он, как полагают, упоминается в былинах под именем Змея Тугарина, или Тугарина Змеевича. В результате многочисленных походов Мономах вытеснил половцев в глубь степи за Дон и Волгу, а также дважды разрушал (в 1111 и 1116 году) главный город кочевников Шарукань. После смерти Владимира Мономаха в 1125 году половцы снова стали активными участниками междоусобной борьбы русских князей: как правило, они поддерживали суздальских и новгород-северских князей в военных кампаниях. В 1169 году половцы в рядах войск Андрея Боголюбского участвовали в разграблении Киева.

Русские князья со своей стороны тоже участвовали в половецких распрях. Так в 1185 году князь Игорь Святославич, главный герой «Слова о полку Игореве», выступил в поход в степь против орды хана Гзака (Гзы), поддержав притязания своего свата хана Кончака. Последнее совместное военное предприятие русских князей и половецких ханов против монгольского войска Джэбэ и Субэдэя окончилось неудачей на реке Калке 31 мая 1223 года.

В 1237 году. Половцы были разгромлены войсками Батыя в 1236-1243 годах. Многих половцев угнали в рабство, большая часть растворилась в тюркском населении Золотой Орды, впоследствии внеся свой вклад в формирование таких этносов, как татары, башкиры, казахи, узбеки, балкарцы, карачаевцы, крымские татары. Другая же часть, возглавляемая ханом Котяном, сначала была принята на выгодных условиях венгерским королем Белой IV, а после гибели своего предводителя в 1241 году перекочевала в Болгарию.

Монголы

Откуда взялись. Монгольское государство возникло в начале XIII века в степях Южной Сибири, южнее озера Байкал, на границе с Китаем. Объединил монгольские племена Темучин, нареченный в 1206 году на курултае (собрании монгольской знати) Чингисханом — великим ханом. Он создал многотысячное войско, основанное на суровой дисциплине, и дал монголам законы — Ясу. В ходе своих первых походов Чингисхан подчинил окрестные племена Великой степи, в том числе татар, которые были практически полностью уничтожены. Этот этноним сохранился прежде всего благодаря китайцам, называвшим все кочевые племена к северо-западу татарами, как в свое время римляне называли варварами всех тех, кто жил вне империи.

В ходе своих походов Чингисхан завоевал империю Цинь (Северо-Западный Китай), среднеазиатское Каракитайское царство, а также государство Хорезм в низовьях Амударьи. В 1220-1224 годах несколько отрядов монголов во главе с полководцами Джэбэ и Субэдэем, преследуя шаха Хорезма Мухаммеда, вторглись в Закавказье, разгромили племена аланов и нанесли несколько поражений половцам.

Отношения с Русью. В 1223 году половецкий хан Котян запросил помощи у своего зятя — галицкого князя Мстислава Удалого. На съезде князей в Киеве было принято решение оказать половцам помощь: того требовали союзные и родственные связи, к тому же монголы прямо угрожали причерноморским интересам русских земель. В степь отправились полки во главе с Мстиславом Киевским, Мстиславом Черниговским, Мстиславом Удалым и Даниилом Романовичем Галицким. Однако на съезде не был избран главный военачальник. Русско-половецкое войско было разобщено, каждый князь сражался сам по себе, а Мстислав Киевский и вовсе не выступил на поле боя, укрывшись со своим войском в лагере. Битва на реке Калке, состоявшаяся 31 мая 1223 года, окончилась полным разгромом для русско-половецкой коалиции. Погибли шесть князей, а из рядовых воинов, по словам летописца, вернулся лишь каждый десятый. Однако поражение не заставило русские княжества, увлеченные междоусобной борьбой, принять какие-то меры на случай повторения нашествия.

Взятие Суздаля Батыем. Миниатюра из Лицевого летописного свода. XVI век

Российская национальная библиотека

Взятие Суздаля Батыем. Миниатюра из Лицевого летописного свода. XVI век

Российская национальная библиотека

В 1237 году огромное монгольское войско стояло на границах русских земель, ожидая приказа своего нового повелителя, хана Бату, внука Чингисхана, чтобы напасть на Рязань и Владимир. Волжская Булгария только что была стерта с политической карты мира, мордовские и буртасские земли были разорены. Зимой 1237-1238 годов монгольские полчища двинулись на Русь. Князья не предприняли даже попытки созвать съезд для сбора общерусского войска. За короткое время разгрому и разграблению подверглись Рязань и Владимир, Тверь и Торжок, Киев и Чернигов, Галич и Владимир-Волынский.

В 1243 году русские князья были вызваны в Орду, где признали вассальную зависимость от монгольского государства, до 1266 года входившего в состав Монгольской империи, а позже отделившегося. «Иго» заключалось в уплате дани, необходимости получать от ханов специальные разрешительные документы — ярлыки, подтверждавшие права князей на управление своими землями, и изредка в участии русских войск в монгольских походах.

Нашествие Батыя и долговременные даннические отношения к орде ослабили Русь, подорвали ее экономический потенциал, затруднили контакты с западными странами и косвенно привели к тому, что значительная часть юго-западных и северо-западных княжеств была захвачена Польшей, Литвой и Венгрией. Вместе с тем ряд историков указывают на важную роль «ига» в развитии русской государственности, преодолении раздробленности и объединении земель вокруг Москвы.

Византийская империя

Откуда взялась. Византий, колония греческого города Мегары, был основан в VII веке до нашей эры на берегу бухты Золотой Рог при слиянии пролива Босфор с Мраморным морем. Город находился на пересечении торговых путей: в частности, через город, в который в 330 году нашей эры император Константин перенес столицу Римской империи, проходил кратчайший сухопутный путь, связывавший Европу и Ближний Восток, — via militaris. По этой дороге римские императоры путешествовали в восточные провинции страны, по ней же в Средние века крестоносцы отправлялись на завоевание Иерусалима, через Византий проходили Великий шелковый путь и путь «из варяг в греки». В 395 году после разделения Римской империи Константинополь стал столицей восточной ее части. Чувствуя себя цивилизационными преемниками Рима, византийцы называли себя ромеями, а свою страну — Ромейской (Римской) империей. В соседних странах их называли греками, а их страну — Греческим царством: ромеи говорили на греческом языке и принадлежали к греческой культуре. Своего расцвета Византия достигла в середине VI века при императоре Юстиниане . Тогда в состав империи входили Египет и Северная Африка, Ближний Восток, Малая Азия, Балканы, острова Средиземного моря, Апеннинский полуостров и южная часть Пиренеев. Позднее войны с персами, лангобардами, аварами и славянами ослабили Византию. Значительные территории отвоевали у ромеев арабы в VII веке. С этого времени для византийцев большое значение приобрели земли, находившиеся к северу от черноморского побережья.

Византийский флот отбивает нападение русов в 941 году. Миниатюра из «Хроники» Иоанна Скилицы. XIII век

Wikimedia Commons

Византийский флот отбивает нападение русов в 941 году. Миниатюра из «Хроники» Иоанна Скилицы. XIII век

Wikimedia Commons

Отношения с Русью. Царьград (так в русских летописях именовался Константинополь) был, пожалуй, важнейшим из соседей русских земель на раннем этапе государственного развития. Туда вел знаменитый путь «из варяг в греки», вокруг которого и возникло в конце IX — начале X века древнерусское протогосударство. С Византией торговали, воевали, заключали мирные договоры и династические браки. В период складывания древнерусского государства четко прослеживается, что основным направлением экспансии было южное. Ее причиной было стремление установить контроль над торговыми путями, а главной целью набегов — Царьград. Византийские источники фиксируют набеги в 830-х годах и в 860 году (в русской летописной традиции этот поход связан с киевскими князьями Аскольдом и Диром). Продолжили их и первые русские князья, сумевшие в конце IX века объединить под своей властью Новгород и Киев и установить контроль над путем «из варяг в греки». Некоторые историки отрицают факт походов на Царьград князя Олега, так как они не нашли отражения в византийских источниках, но точно нельзя оспорить подписание русско-византийских договоров: в 907 году — о праве беспошлинной торговли в Константинополе и 911 году — о мире, дружбе и свободном найме на византийскую службу русских дружин. Меньшего успеха в отношениях с ромеями добился князь Игорь, нарушив свои союзные обязательства, он предпринял два не слишком удачных похода на Царьград — в итоге в 944 году новый русско-византийский договор был заключен на менее выгодных условиях.

Искусная греческая дипломатия не раз использовала русских князей в своих целях: в конце 960-х годов князь Святослав вмешался на стороне ромеев в болгаро-византийский конфликт, а в 988 году князь Владимир оказал помощь императорам-соправителям Василию II и Константину VII в подавлении мятежа полководца Варды Фоки. С этими событиями связан важнейший цивилизационный выбор, сделанный князем Владимиром, — православие. Так в русско-византийских отношениях появился еще один важнейший аспект — установились прочные и долговременные культурные и религиозные связи. Киевский митрополит назначался константинопольским вселенским патриархом, нередко он был греком. Византийское церковное искусство на долгое время стало для русских мастеров образцом: русские фрески и иконы подражали византийским (а многие и вовсе были созданы царьградскими иконописцами), а в Киеве и Новгороде были воздвигнуты храмы Святой Софии — отражения константинопольской святыни.

XII век стал временем ослабления Византии. Она пережила тяжелые поражения от турок-сельджуков и печенегов, в Средиземноморье греков теснили итальянские торговые республики — Венеция и Генуя, норманны завоевали Южную Италию, а союзники-крестоносцы — византийскую Сирию. В таких условиях связи с Русью приобретали для Константинополя решающее значение. Так, в «Слове о погибели Русской земли» Владимир Мономах изображается как сильный союзник, перед которым Византия заискивала. После начала удельного периода на Руси, отношения греков с разными землями развивались неодинаково. Так, например, Владимиро-Суздальское княжество долгое время оставалось союзником Византии,

а Галицко-Волынское, напротив, часто с нею конфликтовало.

Вход крестоносцев в Константинополь. Картина Эжена Делакруа. 1840 год

Wikimedia Commons

Вход крестоносцев в Константинополь. Картина Эжена Делакруа. 1840 год

Wikimedia Commons

В 1237 году. Результатом продолжительного кризиса в Византии стало падение Константинополя, в 1204 году захваченного и разграбленного венецианцами в ходе Четвертого крестового похода. На 60 лет империя исчезла с политиче-ской карты мира. Лишь в 1261 году она была восстановлена никейским импера-тором Михаилом VIII Палеологом. Последние 200 лет ее истории прошли в борьбе с сербами на Балканах и турками-османами в Малой Азии. В 1453 году Константинополь был взят турками штурмом, после чего империя окончатель-но прекратила существование.